在智慧军营中,指挥控制系统、通信网络、数据中心、安防监控等核心设施对电力供应的连续性和稳定性要求严苛,哪怕毫秒级的断电都可能导致系统瘫痪、数据丢失,甚至影响战备指挥。UPS(不间断电源)系统作为电力保障的 “最后一道防线”,其技术性能与应用模式直接关系到军营关键设施的安全运行。近年来,随着智慧军营电气化、智能化程度的提升,传统 UPS 系统在容量适配、响应速度、能源效率等方面的不足逐渐凸显。通过技术创新与应用模式优化,UPS 系统在智慧军营中的应用实现了多项突破,从 “单一备用电源” 升级为 “智能电力管理中枢”,为核心设施提供了更可靠、高效、智能的电力保障。

一、应用新进展的背景与传统系统局限

1.1 传统 UPS 系统的应用短板

传统 UPS 系统在智慧军营复杂用电场景中存在三大局限:一是响应速度不足,面对突发断电(如电网故障、雷击),部分老式 UPS 的切换时间超过 10 毫秒,无法满足指挥系统服务器(要求切换时间<5 毫秒)的零中断需求,某边防部队曾因 UPS 切换延迟导致通信系统中断 2 分钟;二是容量匹配僵化,采用固定容量设计,难以适应智慧军营设备 “动态增减” 的用电特点(如演习时临时增加的加密设备),容量过小易过载,过大则造成能源浪费;三是管理方式粗放,仅具备基本的供电功能,缺乏对电池状态、负载情况的精细化监控,电池老化、过载等隐患难以及时发现,某数据中心因未察觉 UPS 电池衰减,断电时仅支撑 15 分钟即失效,导致部分数据损坏;四是兼容性有限,与新能源供电系统(如光伏、储能)的对接能力弱,无法融入智慧军营的多能互补电力网络。

1.2 新进展的核心驱动力

智慧军营对 “全域电力保障” 和 “高效能源利用” 的需求,推动 UPS 系统应用不断升级。一方面,核心设备的算力密度与用电负荷持续攀升(如 AI 指挥终端、高清监控阵列),对 UPS 的容量、响应速度提出更高要求;另一方面,偏远地区军营(如高原、海岛)常面临电网不稳定问题,需要 UPS 系统具备更长的续航能力和新能源协同能力;此外,智慧军营的一体化管理体系要求 UPS 系统能接入电力监控平台,实现数据共享与联动控制,这些因素共同驱动 UPS 系统应用迈向新阶段。

二、应用新进展的核心内容与技术突破

2.1 高速响应与动态容量适配技术

新一代 UPS 系统通过两项核心技术提升电力保障能力:一是高频化与模块化设计,采用 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)高频逆变技术,将切换时间缩短至 1 毫秒以内,确保指挥系统、精密设备 “零感知” 断电;模块化架构支持按需增减功率模块(如从 10kVA 扩展至 100kVA),某团级指挥中心通过该技术,根据演习期间的用电负荷动态调整容量,能源利用率提升 30%。二是智能负载识别,内置负载检测算法,可自动识别感性负载(如电机)、容性负载(如服务器)的特性,优化输出波形,避免因负载不匹配导致的设备损坏,适配智慧军营 95% 以上的用电设备。

2.2 智能化管理与电池技术革新

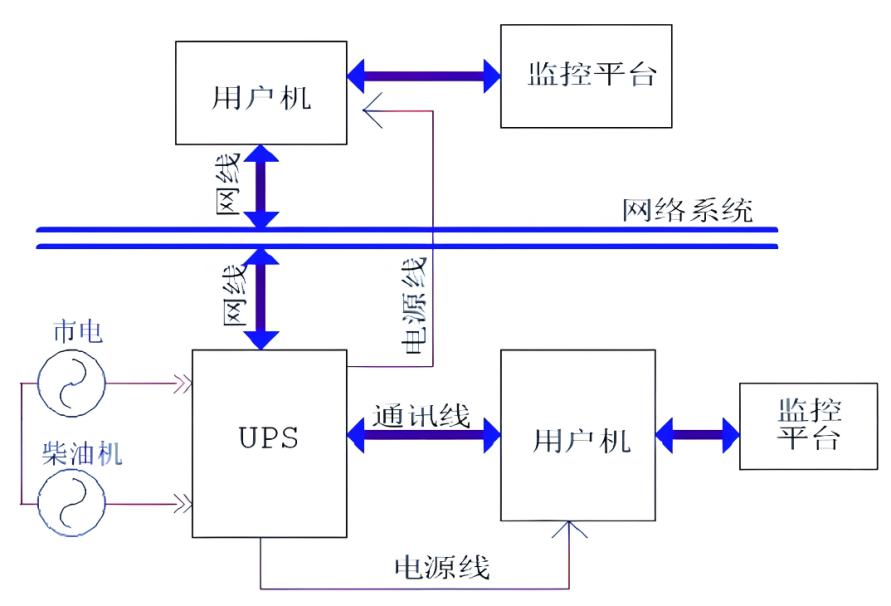

UPS 系统的智能化升级体现在三个方面:一是全生命周期监控,通过物联网模块实时采集 UPS 的输出电压、电流、电池容量、温度等 12 项参数,上传至智慧军营电力管理平台,管理人员可远程查看状态,异常情况自动报警,某旅级单位通过该功能,提前发现 3 组老化电池并更换,避免了断电风险;二是 AI 预测性维护,基于历史数据预测电池寿命、电容衰减趋势,生成维护计划,电池更换准确率提升 80%,维护成本降低 40%;三是电池技术突破,采用磷酸铁锂电池替代传统铅酸电池,循环寿命从 500 次提升至 3000 次,体积缩小 50%,低温性能更优(-20℃容量保持率>80%),适应高原、寒区军营环境。

三、实施应用

不同军营场景的 UPS 应用各有侧重:指挥中心采用 “模块化 UPS + 储能电池” 方案,支持快速扩容与长续航,确保指挥系统 7×24 小时运行;边防哨所结合光伏系统,部署离网型 UPS,解决电网不稳定问题,某哨所应用后,年断电影响时间从 120 小时降至 5 小时;数据中心采用 “高频 UPS + 柴油发电机” 联动方案,UPS 支撑 15 分钟过渡后,自动启动发电机,实现长时间供电;移动作战单元配备车载式 UPS,重量<50kg,满足野外指挥车的应急供电需求。

四、应用价值与未来趋势

未来,UPS 系统将向 “更智能、更融合” 方向发展:结合数字孪生技术,在虚拟空间模拟 UPS 运行状态与负载变化,优化容量配置;开发氢燃料电池 UPS,实现零排放长续航,适应绿色军营需求;通过边缘计算实现 UPS 的自主决策,在电网波动时 100 微秒内完成响应调整。这些进展将进一步强化 UPS 系统在智慧军营电力保障中的核心地位,为部队战斗力生成提供坚实支撑。

甘公网安备 62010202002442号

甘公网安备 62010202002442号